Esto es información, es también opinión. Y comparto todo lo que allí se expresa.

Por ello creo importante que este artículo tenga toda la difusión posible.

Agregaría al comentario de Walter Pernas, que no sólo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos esté en juego, sino el Derecho Internacional Público General.

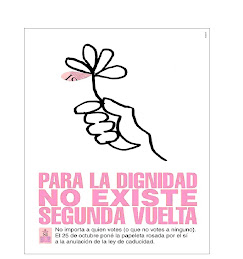

Estimo que llegados a esta instancia, el tramo final debería estar fuertemente agitado por una manifestación generalizada en pro de la "muerte jurídica de la Ley de Impunidad",ya que no hubo manos para enterrarla en el Salón de los Pasos Perdidos de nuestro Legislativo, donde se parió ese engendro.

Fernando Schreiber

BRECHA, Viernes, 24. Septiembre 2010

Realidades latinoamericanas respecto de la impunidad

Alegoría de sapos y culebras

Por Walter Pernas

El Frente Amplio demora la presentación del proyecto de ley para declarar inaplicable la ley de caducidad.

Almagro trata de convencer a Mujica antes de sentarse en el lugar de los acusados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Poder Legislativo aprobó una ley por la cual “ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras materias, respecto a la dación de normas procesales y penitenciarias, relacionadas exclusivamente al personal militar y policial que ha sido procesado o condenado por delitos que implican violación de derechos humanos”.

Con esta norma en la mano, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 1.097 que procura otorgar impunidad a los autores de crímenes contra la humanidad: declarar la prescripción de las investigaciones, liberar, sobreseer, dejar salir del país o, en el caso menos benévolo, permitir que el violador de los derechos humanos pueda vivir en libertad con el requisito de informar al juez sobre su paradero.

Estos hechos acaban de suceder, pero no en Uruguay sino en Perú.

Sin embargo, necesariamente nos remiten a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, votada por el Parlamento uruguayo en diciembre de 1986; a las decenas de decretos de Julio María Sanguinetti amparando los crímenes de lesa humanidad en la ley de impunidad, aunque también lo hizo Jorge Batlle y, en un caso, el de Nibia Sabalsagaray, el amparo fue firmado por el ex presidente Tabaré Vázquez.

Quizá también haga recordar a alguna otra iniciativa –por ejemplo, la de liberar a los criminales de lesa humanidad de más de 70 años– que el actual Poder Ejecutivo no alcanzó a presentar como proyecto de ley.

Lo cierto es que el nuevo gobierno de derecha en Perú, liderado por Alan García y su cúpula de ministros y asesores promilitares, golpistas, fujimoristas, parece recrear –con una copia mejorada y ajustada a su realidad– la norma de impunidad creada con el ingenio parlamentario uruguayo.

Pero hay diferencias entre uno y otro proceso: la ley que dejó en manos del Poder Ejecutivo peruano la potestad de decidir sobre la suerte de los militares y policías violadores de los derechos humanos fue promulgada el 3 de julio 2010.

El 1 de setiembre el presidente García y sus ministros –asesorados por los abogados de los criminales de lesa humanidad– emitieron el decreto que apunta a otorgar impunidad a los autores de tortura, asesinatos y desaparición forzada.

El 14 de setiembre, ante los pronunciamientos locales e internacionales –como los de la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales y políticas, del escritor Mario Vargas Llosa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Conferencia Episcopal, entre otras–, el Poder Legislativo peruano derogó el decreto del gobierno.

La justicia peruana, respondiendo a la rápida solicitud de 21 criminales de lesa humanidad que pretendían beneficiarse, lo declaró inaplicable.

Todo esto sucedió en dos meses y medio, a partir de la aprobación de la ley de delegación de potestades del Poder Legislativo al Ejecutivo –regulada en Perú por el artículo 104 de su Constitución–, lo que en Uruguay sería (es) absolutamente inconstitucional.

La intentona de impunidad ensayada por el gobierno de García duró 14 días, hasta la derogación por el Congreso y la declaración de inaplicabilidad de la justicia.

PLATOS PESADOS.

En Uruguay, país que se jacta de su aparentemente inamovible primer lugar en el ranking de percepción democrática en América Latina, la ley de caducidad no duró 14 días, ni dos meses y medio: está cumpliendo casi 24 años.

Vargas Llosa, reconocido por sus ideas liberales, tradicionalmente enfrentado a la izquierda, votó a García y había aceptado presidir la Comisión Encargada del Lugar de la Memoria, convencido de que el nuevo gobierno contribuiría “al perfeccionamiento de la democracia peruana tan dañada por los crímenes y robos de la dictadura de Fujimori y Montesinos”.

Pero el 13 de setiembre, desde París, envió su carta de renuncia al presidente García tras enterarse de la promulgación del decreto 1.097, que “a todas luces constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenados y procesados por crímenes contra los derechos humanos –asesinatos, torturas y desapariciones–, entre ellos al propio ex dictador y su brazo derecho”.

¿Cuántas cartas y expresiones cómo las de Vargas Llosa hemos leído y escuchado los uruguayos en estos últimos 24 años?

¿Cuántas veces Mario Benedetti, Eduardo Galeano y otros escritores han dedicado sus trabajos a la lucha contra la impunidad? ¿Cuántas organizaciones nacionales e internacionales han pedido la eliminación de la ley de caducidad en este casi cuarto de siglo?

Pero Uruguay está a punto de ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por mantener viva la ley de caducidad.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha sentenciado que dicha ley es inconstitucional.

Pero Uruguay sigue sin resolver el problema.

Y se da la paradoja de que actores de gobierno del Frente Amplio salgan a defender la vigencia y conservación de la ley de caducidad.

Estos políticos han olvidado que en su programa de gobierno prometieron “adecuar ‘la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país’, incluyendo la anulación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, principal estamento de impunidad”.

No habrá proyecto de anulación, aunque lo diga la alguna vez llamada “biblia” de la fuerza política. Pero el pecado de no haber actuado antes –en el Parlamento o apoyando decididamente el Sí rosado en la campaña por el plebiscito contra la ley de impunidad– se procurará purgar con un proyecto que declara inaplicables los artículos de la ley de caducidad que protegen a los violadores de los derechos humanos.

La iniciativa –que también obliga a los jueces a considerar las convenciones internacionales de derechos humanos como integradas a la Constitución, cuestión a la cual son reacios hoy los tribunales uruguayos– fue impulsada una vez más por quienes nunca abandonaron la lucha desde donde les tocara actuar.

La redacción específica del articulado estuvo a cargo de una comisión que contempló las opiniones de parlamentarios, dirigentes frenteamplistas, y dos representantes del Poder Ejecutivo: el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia y el canciller Luis Almagro, ambos abogados.

Es extraño entonces que ante tal coordinación, con cuyo fruto en algún momento todos se mostraron de acuerdo, se diga ahora que hay diferencias jurídicas.

Pues, todo indica que los reparos son políticos, y provienen del presidente de la República, José Mujica.

Almagro ha pedido tiempo para discutir el tema en el Consejo de Ministros, pero parece que no lo hubo.

En realidad, parece necesitar tiempo para convencer al presidente, que entiende que eliminar la ley de caducidad en el Parlamento es gobernar con “odio”.

Cuando las diferencias son filosóficas, los acuerdos son muy difíciles de alcanzar.

El propio mandatario ha dicho que en su vida política debió comerse sapos y culebras, pero no parece este uno de esos platos.

En todo caso es la ley de caducidad la que protege las “cosas despreciables, revueltas, enmarañadas” cometidas por los criminales de lesa humanidad.

La verdad es que Almagro, como canciller y representante del Estado uruguayo, debe dar la cara en octubre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el juicio iniciado por la familia Gelman ante la desaparición forzada de María Claudia a manos de los represores militares. La Corte ha dado un plazo laxo a Uruguay para que resuelva el problema de la ley de caducidad, y espera ver acciones concretas del gobierno contra la norma.

La metáfora de Mujica no servirá de mucho en la audiencia. En todo caso, una sentencia de condena contra Uruguay obligará al Estado a terminar de una vez por todas con la ley de impunidad.

Como si se tratara de una alegoría propia de los cuentos de Perrault: todo aquel que no se anime a comer un sapo de 14 días, correrá el peligro de enfrentar a uno de 24 años. Además, en este Uruguay democrático no hay príncipe que valga para matar a una culebra.

Se supone que ese es un trabajo de los representantes del pueblo, cuya mayoría, por ahora, se mantiene cruzada de brazos.

martes, 12 de octubre de 2010

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:

Publicar un comentario